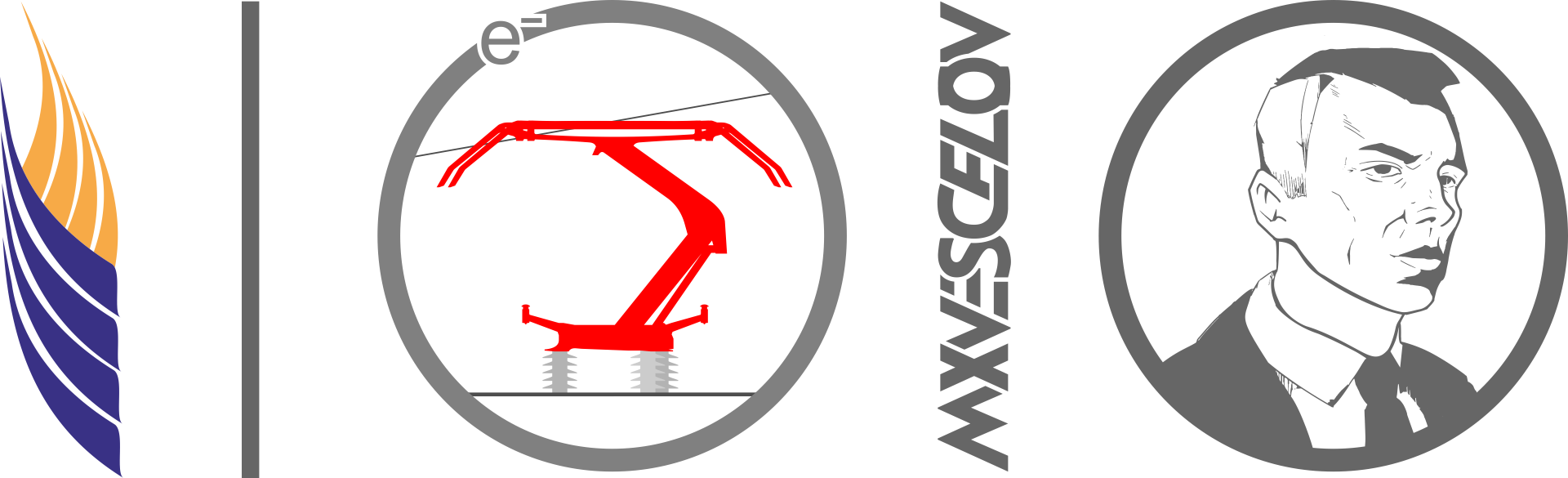

2.6.1. Что и как фиксируется на ленте скоростемера четырехмагнитной приставкой?

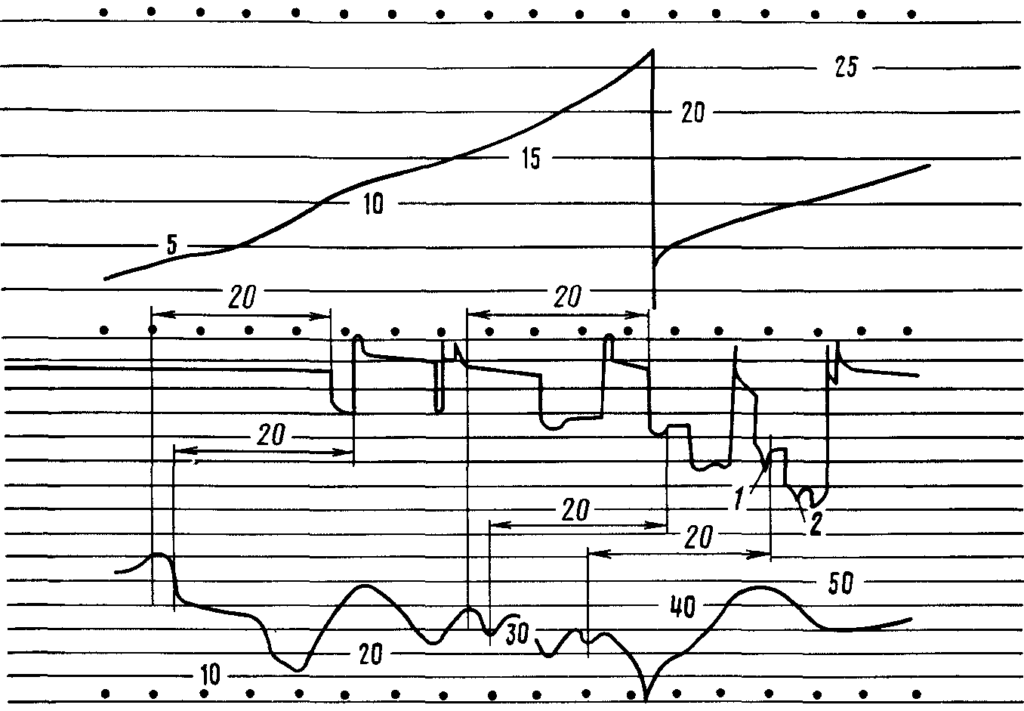

На линии 1 (рис. 6) фиксируется красный огонь (писец его смещен от писцов скорости и времени на 20 мм вправо). Катушка электромагнита красного огня получает питание одновременно с красной лампочкой локомотивного светофора, и писец его перемещается вниз на 2—2,8 мм. На линии 2 фиксируется желтый с красным огонь, писец которого расположен на одной вертикали с писцом красного огня. На линии 3 фиксируется обесточивание электромагнита электропневматического клапана (ЭПК-150) и катушки электромагнита писца ЭЭ (отметка 4), расположенного на 42,5 мм вправо от писцов скорости и времени. На линии 5 фиксируется желтый огонь, а писец его смещен на 27 мм влево от писцов скорости и времени.

Рис. 6. Запись на скоростемерной ленте, производимая четырехмагнитной приставкой

При всякой смене показания локомотивного светофора в дешифраторе происходит разрыв электрической цепи питания ЭПК-150 и электромагнита писца ЭЭ. Раздается свисток автостопа, и происходит подъем писца ЭЭ вверх.

Нажатием рукоятки бдительности машинист восстанавливает разрыв цепи в дешифраторе, и после отпуска рукоятки бдительности свисток автостопа прекращается, а писец ЭЭ отпускается вниз, оставляя отметки 6 на линии 3.

При работе локомотивной сигнализации в режиме периодического нажатия рукоятки бдительности при движении на желтый огонь путевого светофора со скоростью более высокой, чем установленная для его проследования, при белом огне локомотивного светофора через каждые 15- 20 с, а на линиях с полуавтоматической блокировкой и без путевых устройств АЛСН через 60—90 с прекращается питание электромагнитов автостопа и писца ЭЭ, раздается свисток ЭПК-150 и писец ЭЭ поднимается вверх.

Нажатием рукоятки бдительности машинист подзаряжает конденсатор, и после отпуска рукоятки бдительности прекращается свисток ЭПК, писец опускается вниз, делая отметки 7 на ленте во время движения локомотива на желтый с красным или красный огни локомотивного светофора.

Если машинист не нажмет рукоятку бдительности в течение 5 с или будет превышена скорость, контролируемая при желтом с красным или красном огнях локомотивного светофора, ЭПК автостопа сработает на экстренное торможение и писец ЭЭ сделает соответствующую запись 8 на ленте (как показано на рисунке). Отметка 4 на ленте фиксирует включение локомотивной сигнализации.

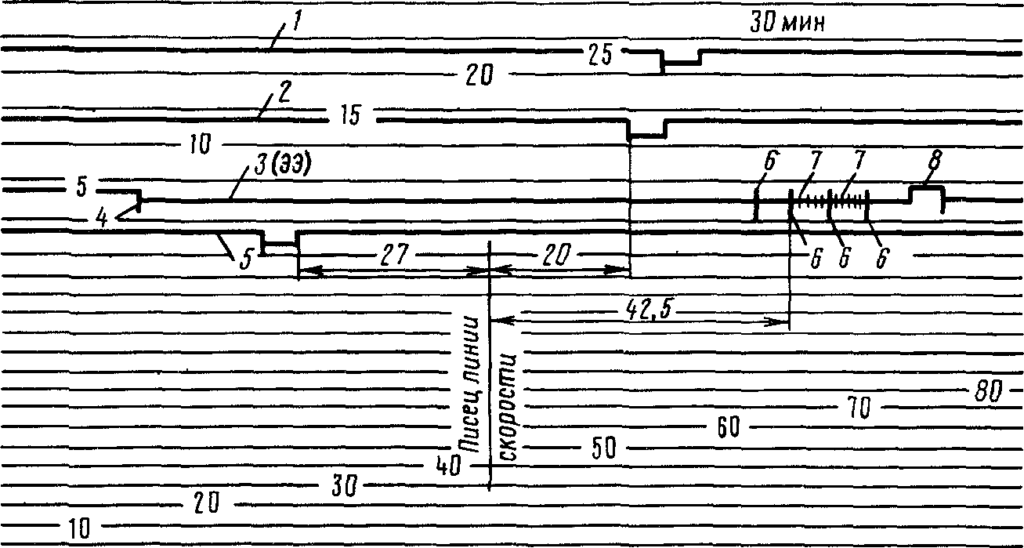

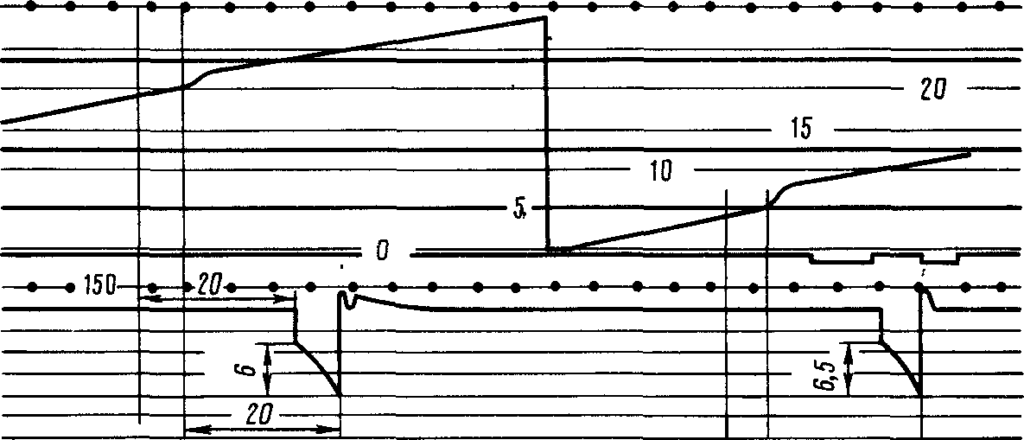

2.6.2. На рис. 7 представлена лента скоростемера пассажирского поезда, у которого при торможении произошел саморасцеп в середине состава. Нужно определить: а) какое торможение производилось — пневматическое или электропневматическое; б) действия машиниста и его помощника от момента саморасцепа до отправления поезда; в) в каком состоянии был отправлен поезд после вынужденной остановки; г) какие нарушения были допущены локомотивной бригадой и каковы возможные последствия этих нарушений?

При расшифровке скоростемерной ленты нужно знать масштаб записи скорости, который у данного скоростемера был 1 мм = = 5,4 км/ч, т. е. скоростемер имел шкалу скорости на 220 км/ч, а лента оцифрована на шкалу скорости 150 км/ч. На ленте при торможении зафиксировано перемещением писца изменение давления тормозной магистрали на 0,5 мм, что соответствует понижению давления в ней на 0,12 кгс/см2. Следовательно, при скорости 72 км/ч (49X1,47) производилось электропневматическое торможение.

Рис. 7. Скоростемерная лента пассажирского поезда, в котором произошел саморасцеп

После торможения поезд прошел 40 м пути за 2 с, затем произошел саморасцеп, при котором на ленте зафиксировано резкое понижение давления в тормозной магистрали ( до 1,1 кгс/см2) темпом экстренного торможения. Такое понижение давления произошло потому, что в поезде сработали ускорители.

Далее на ленте дважды зафиксировано повышение давления в тормозной магистрали: первый раз до 3,2 и во второй до 3,4 кгс/см2. Следовательно, машинист неоднократно переводил ручку крана в I положение, пытаясь избежать остановки поезда. Но такое повышение давления не могло вызвать отпуск тормозов, и поезд остановился, проехав 520 м.

Время стоянки поезда после остановки составляет 5 мин. Не показано на ленте и осаживание головной части поезда для сцепления с хвостовой. Это означает, что помощник машиниста закрыл концевой кран и, вернувшись на локомотив, доложил о готовности к дальнейшему следованию.

Бригада привела головную часть поезда в движение, оставив хвостовую на перегоне. Своими действиями машинист и его помощник нарушили требование Инструкции по эксплуатации тормозов, в которой говорится, что при всяком разъединении рукавов, разрыве поезда или торможении стоп-краном нужно ручку крана машиниста немедленно поставить в положение экстренного торможения и остановить поезд. После остановки поезда необходимо было убедиться в целостности состава.

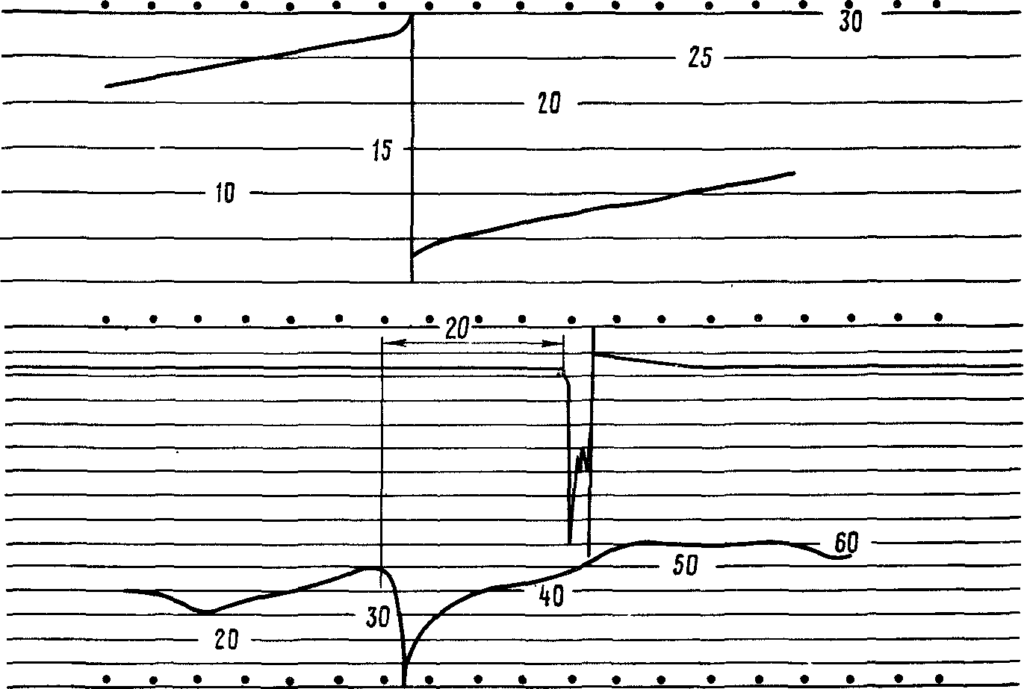

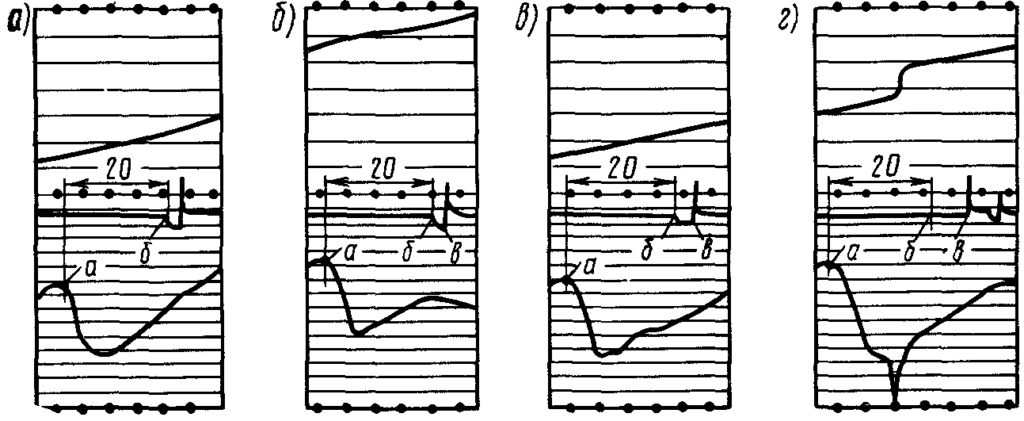

2.6.3. На рис. 8 изображена скоростемерная лента грузового поезда, в котором при отдельных торможениях происходили самопроизвольный отпуск тормозов и завышение давления в тормозной магистрали при IV положении ручки крана машиниста. Как по ленте скоростемера определить: а) самопроизвольный отпуск тормозов; б) завышение давления в тормозной магистрали при неисправности крана машиниста или ненормальной работе воздухораспределителей поезда; в) чем объясняется резкое повышение давления в тормозной магистрали в точках 1 и 2; г) почему этого не было при двух предыдущих торможениях?

Самопроизвольный отпуск тормозов фиксируется на скоростемерной ленте на линии записи скорости. В начале торможения скорость начинает снижаться в соответствии с тормозным эффектом, а затем снижение ее прекращается, и она начинает увеличиваться при неизменном положении ручки крана машиниста в перекрыше с питанием (IV положение). Такая запись говорит о том, что произошел самопроизвольный отпуск тормозов.

Рис. 8 Скоростемерная лента грузового поезда, в котором происходил самопроизвольный отпуск автотормозов

Завышение давления в тормозной магистрали на 0,2 кгс/см2, показанное на ленте, происходило только в начальный период торможения, а затем давление поддерживалось постоянным до момента отпуска тормозов. Такое временное повышение давления в магистрали при IV положении ручки крана машиниста может происходить из-за ненормальной работы отдельных воздухораспределителей («дутье» в атмосферу, прекращающееся через 40- 60 с).

Если же повышение давления в тормозной магистрали происходит по причине неисправности крана машиниста (пропуск воздуха по золотнику), то оно продолжается до тех пор, пока ручка крана находится в IV положении.

Повышение давления в магистрали зависит от степени пропуска золотника и времени нахождения ручки крана в IV положении. Резкое повышение давления в магистрали в точках 1 и 2 объясняется тем, что машинист использовал в качестве перекрыши III положение ручки крана, но, заметив быстрое снижение давления в магистрали и уравнительном резервуаре, вместо возвращения ручки в IV положение кратковременно поставил ручку в поездное положение, а затем в точке / — в IV, а в точке 2 — в III положение.

2.6.4. На рис. 9 представлена часть скоростемерной000 ленты локомотива, который вел грузовой поезд массой 3200 т и длиной 196 осей. При проверке плотности тормозной сети утечки воздуха были в пределах установленных норм. Почему при IV положении ручки крана машиниста № 222 нпи 394 происходило значительное (1,3 кгс/см2 в течение 1 мин) понижение давления в тормозной магистрали? Как машинист может установить причину этого явления?

Причина значительного понижения давления в тормозной магистрали при IV положении ручки крана машиниста № 222 или 394 заключается в пропуске уравнительного поршня. Вследствие этого не создается разница давлений на него, необходимая для открытия впускного клапана на питание утечек воздуха из магистрали. Утечка воздуха в основном происходит через неплотности соединений магистрального воздухопровода. Для данной длины грузового поезда при электровозе ВЛ60 с объемом главных резервуаров 1200 л допустимый расход воздуха на утечки составляет 0,5х1200— 1200-0,2-30 =560 л за 30 с (второй член 180 разности учитывает потерю сжатого воздуха в течение 30 с из питательной сети локомотива при норме снижения давления 0,2 кгс/см2 за 180 с). При IV положении ручки крана машиниста после торможения объемы камер воздухораспределителей и запасных резервуаров отключены от магистрали, имеющей в этом поезде объем 668 л. Тогда при нормальных утечках и без подпитывания их краном машиниста будет понижаться давление на 1,4 кгс/см2 в 1 мин (560/30-60/668) 5,5/6,5, где 5,5/6,5 учитывает соотношение абсолютных давлений истечения при нормальном зарядном давлении и после ступени торможения.

Рис. 9 Запись на скоростемерной ленте давления в тормозной магистрали при неплотном уравнительном поршне

Для выявления причины снижения давления в тормозной магистрали в IV положении рекомендуется на одиночном локомотиве сначала проверить плотность уравнительного резервуара при IV положении ручки крана Убедившись в его нормальной плотности, создают утечку через концевой кран. По темпу понижения давления в уравнительном резервуаре определяют плотность уравнительного поршня. И при утечке должна быть обеспечена установленная норма плотности уравнительного резервуара.

2.6.5. Можно пи по скоростемерной ленте определить место применения машинистом электропневматических тормозов?

Да. По скоростемерной ленте можно определить место применения машинистом электропневматических тормозов (ЭПТ), а также начало и конец торможения. Место применения ЭПТ расшифровывают по двум линиям: скорости движения локомотива и давления в тормозной магистрали. Характер записи давления в магистрали зависит от режима управления электропневматическими тормозами. На рис. 10 изображены части скоростемерной ленты опытного поезда, при ведении которого применялись все четыре возможные режима управления ЭПТ. На рис. 10, а записано для примера торможение V положением ручки крана машиниста с разрядкой уравнительного резервуара и применением перекрыши с питанием утечек в магистрали (IV положение). При таком режиме на скоростемерной ленте регистрируется начало торможения как на линии давления в магистрали (точка б), так и на линии скорости (точка а) по началу снижения скорости. Конец торможения фиксируется в точке в на линии давления в магистрали. Этот способ управления ЭПТ при дублированном питании является основным.

Рис. 10 Запись на скоростемерной ленте при различных способах управления электропневматическим тормозом

На рис. 10, б записано торможение V положением ручки крана, но с применением перекрыши без питания утечек в магистрали (III положение). Начало и конец применения ЭПТ фиксируются на ленте аналогично первому варианту, только большее понижение давления в магистрали.

На рис. 10, в записано торможение положением VЭ без разрядки уравнительного резервуара и с применением перекрыши без питания утечек в магистрали (III положение). Начало и конец торможения четко фиксируются на ленте аналогично первому и второму вариантам, только меньше величина понижения давления в магистрали (0,2 кгс/см2).

На рис. 10, г записано торможение положением VЭ и применение перекрыши с питанием утечек в магистрали (IV положение). При таком режиме торможения на ленте, как правило, не фиксируется понижение давления в магистрали. Поэтому начало торможения определяют только по линии скорости (точка а).

Сброс давления в тормозной магистрали по скоростемерной ленте на 0,2 0,3 кгс/см2 в конце ликвидации сверхзарядного

давления возможен вследствие срабатывания на дополнительную разрядку отдельных воздухораспределителей в составе поезда при их неисправности или при большом сверхзарядном давлении и нестабильном темпе его ликвидации. Если при сбросе сверхзарядного давления сработают воздухораспределители, то они вызывают дополнительную разрядку тормозной магистрали грузового поезда.

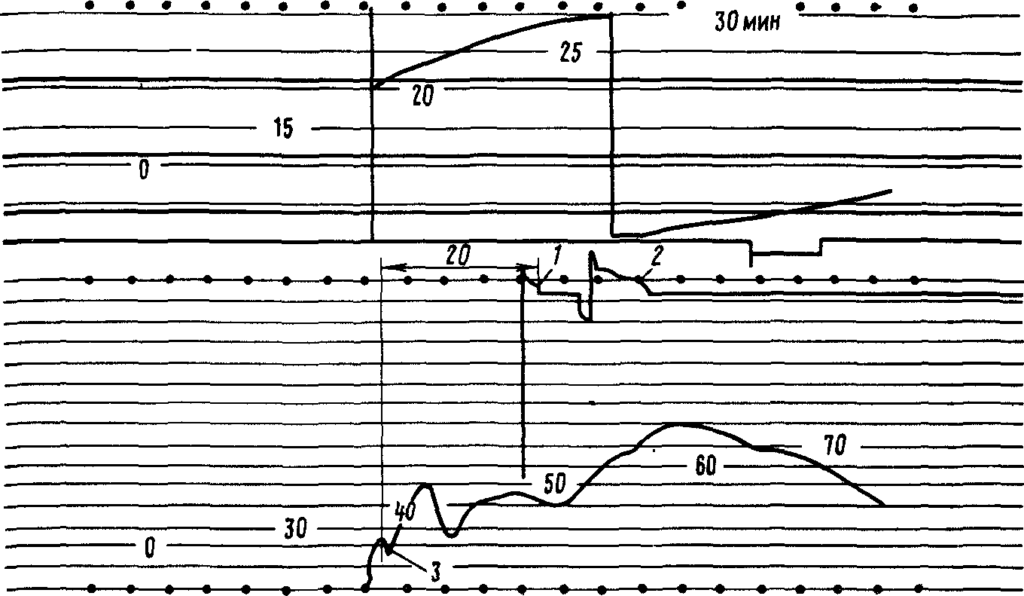

2.6.6. При кранах машиниста № 394 и 222М со стабилизатором в конце ликвидации сверхзарядного давления иногда на скоростемерной ленте бывает записан сброс давления в тормозной магистрали на 0,2—0,3 кгс/см2 до зарядного давления (рис. 11, точки 1,2). В каких случаях такой сброс давления вызывает торможение в поезде и почему в дальнейшем происходит самопроизвольный отпуск тормозов (точка 3)? При каких условиях это торможение вызывает вынужденную остановку поезда и как вести его дальше?

После прекращения дополнительной разрядки магистрали кран машиниста будет повышать давление в ней до нормального зарядного, что вызовет самопроизвольный отпуск тормозов.

Рис. 11. Запись на скоростемерной ленте самоторможения в конце перехода с повышенного на нормальное зарядное давление

В случае самоторможения поезда при низких скоростях возможна вынужденная его остановка. В разобранном случае на локомотиве срабатывает сигнализатор обрыва тормозной магистрали с датчиком № 418 и отключается тяга. О порядке действий машиниста при этом см. ответ на вопрос 3.2.3.